(一)1980 年代初至 2007 年:核心課程(Core Curriculum)

哈佛於 1980 年代初建立「核心課程制度」,目標是讓學生理解各學科的探究方式(ways of knowing),而非傳授零散知識。其範疇包括歷史研究、道德推理、外國文化、文學與藝術、社會分析、科學與數學等約十餘類。

這一制度強調「學科方法論」與批判性思維,被視為當時美國通識教育的典範。然而,它也面臨學科分割與課程碎片化的問題。

(二)2008–2018:第一輪 General Education 改革

2008 年,哈佛以「將課堂與世界連結」(connecting the classroom to the world)為理念,取代核心課程,建立新的通識框架,設有八個領域:

- 美學與詮釋理解(Aesthetic and Interpretive Understanding)

- 文化與信念(Culture and Belief)

- 經驗與數學推理(Empirical and Mathematical Reasoning)

- 倫理推理(Ethical Reasoning)

- 生命系統的科學(Science of Living Systems)

- 物理宇宙的科學(Science of the Physical Universe)

- 世界社會(Societies of the World)

- 美國與世界(United States in the World)

這一改革強調知識與現實議題的連結,但由於範圍過廣、課程選項過多,學生難以掌握學習整體性,最終又引發新一輪改革。

(三)2019 至今:第二輪 General Education 改革

2019 年起,哈佛正式啟用新的通識教育制度,核心理念轉向「幫助學生理解他們所生活的世界」(connecting students to the world they live in)。

現行制度要求學生於以下四個領域各修一門課:

- 美感與文化(Aesthetics & Culture)

培養感知與詮釋藝術、文化形式的能力,理解文化如何形塑人類經驗。

- 倫理與公民(Ethics & Civics)

引導學生思考倫理抉擇、社會正義與公民責任,強調價值判斷與公共行動的連結。

- 歷史、社會與個體(Histories, Societies, Individuals)

探討人類在歷史與制度中的形成過程,理解個體與群體、社會結構的相互關係。

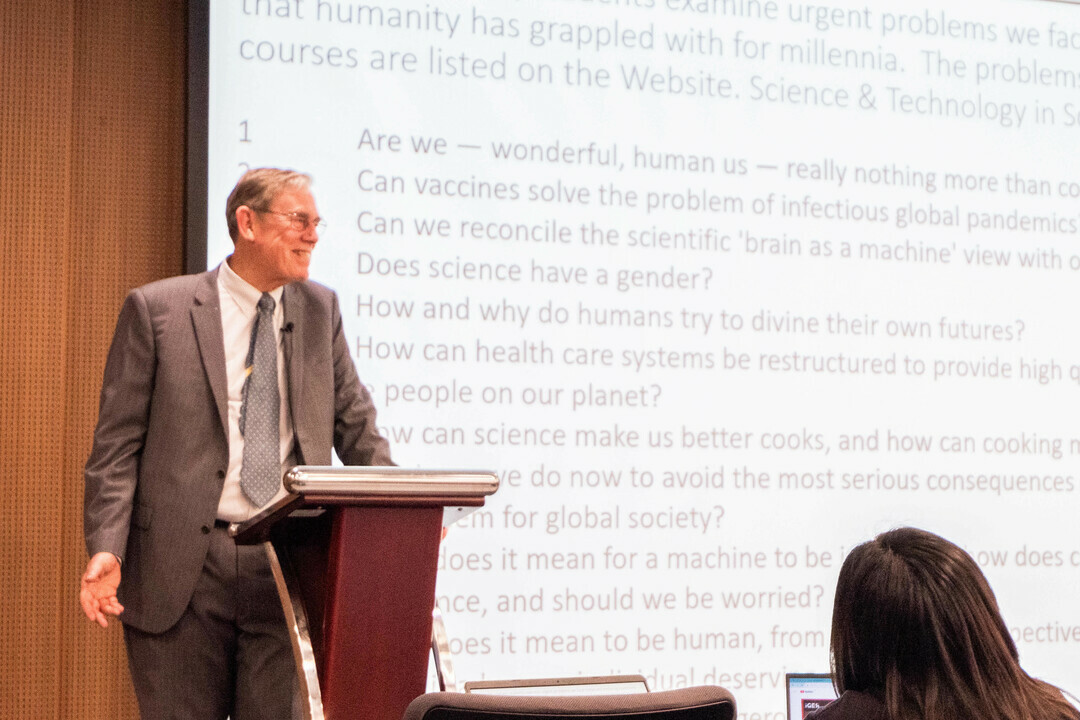

- 社會中的科學與科技(Science & Technology in Society)

反思科學與科技的社會影響,理解科技如何改變政治、倫理與生活世界。

此外,學生還必須完成一門 標註為「數據推理」(Quantitative Reasoning with Data, QRD) 課程。這屬於校級要求,而非四大通識領域之一,旨在培養基本的統計與資料素養,使學生能在不確定性中作出理性判斷。