搜尋結果

-

【優良實務學校】由共同教育委員會統籌開課:臺師大為通識課把關

通識教育該是什麼樣貌?以臺灣師範大學(以下稱臺師大)為例,臺師大對「通識教育」的定位與想像,聚焦在「博雅與跨域」、「通識與專業的支持」兩大理念。通識教育中心主任鄭怡庭表示,「博雅與跨域」是指從過往的通識概念出發(博雅),但更強調跨域的融入,因為單一學科知識已經不足以應付未來的挑戰,所以一定要加上跨域,才能把博雅拉得更寬更廣,更能夠回應當下與未來的需求;在「通識與專業的支持」上,則是要弭平過往通識與專業分流,通識課程與專業課程之間很少互動或彼此支援的情形,加強通識跟專業之間的連結,確立通識教育在高教的定位。

-

【主題短講】教育創新推動策略

編按:民國113年12月12日,教育部提升大學通識教育中程計畫(iGER計畫)於政大公企中心舉辦全國大專校院通識教育主管會議。為增進各校通識實務的交流與激盪,特別規劃三場不同主題短講,其中「教育創新推動策略」場次邀請國立臺灣師範大學鄭怡庭主任、國立屏東大學林彥廷院長和國立臺北科技大學楊士萱副校長擔任講者,藉由通識課程推動經驗的分享,和與會者共同探索創新課程的落實策略與方法。

-

-

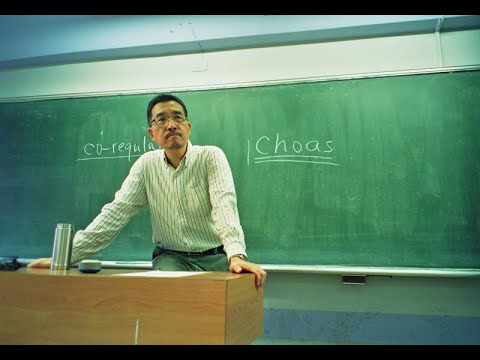

【典範通識課程】媒體素養教育與行動方案 / 國立臺灣師範大學陳炳宏教授

【媒體素養教育與行動方案:從理論到實踐】

- 通識教育的核心理念

在通識課程中,我非常強調「在行動中實踐」的教學理念,而非僅侷限於教室內的理論學習。以此為前提,我願與教師們分享:一門有效的課程設計應該從學生的實際需求出發,並透過具體成果來驗收教學效益。

教師應該設計能讓學生真正學到知識的課程,而不只是為了應付期中、期末考試。若學生上完課後,只是抱著「下週見」的態度離開教室,這絕對不是理想的通識教育。我們希望學生在課程學習後,即使離開教室,在日常生活中也能找到應用課堂知識的機會,促使他們不斷反思所學。

- 行動導向的作業設計

為實現這個教育目標,我設計了幾種行動導向的作業:

1. 媒體監督行動

每位同學在一學期內必須至少三次向媒體反映不當內容,甚至可以向國家通訊傳播委員會(NCC)提出檢舉。這讓學生有機會實際參與媒體監督過程。

2. 媒體素養影片製作

若學生希望採取更積極的方式改善媒體環境,可以選擇製作與媒體素養相關的影片,在網路平台分享。這些影片可以直接講解媒體素養的概念,或是將這些理念巧妙地融入內容中。例如,有些同學會用反諷的手法諷刺電視call-in節目的問題。

3. 媒體素養教學推廣

對於不擅長或不感興趣製作影片的學生,還有第三種選擇:將課堂上學到的、最有感受的媒體素養議題帶回母校,向學弟妹分享。例如媒體收視率的意義、置入性行銷的問題、或媒體的刻板印象等議題。

- 教學收穫與反思

這種教學設計帶來意外的收穫。許多學生回饋說,當他們坐在台下聽課時,常自認完全理解了內容,但當需要自己站上講台向他人講解時,才發現對許多細節的理解不夠深入。這成為學生在感興趣議題上的重要學習經驗。

對我而言,最大的收穫是看到媒體素養的觀念能夠向下紮根。透過學生的分享,更多年輕人有機會接觸媒體素養教育。

- 通識教育的挑戰與轉變

在教授這門課的初期,我曾面臨一個錯誤認知:以為將專業課程簡化後就能成為好的通識課。然而實踐證明,即使是知識含量最低的簡化版專業課程,也未必適合作為通識教育,因為這只是從教師的專業角度出發,而忽略了學生的實際需求。

後來我轉變思路,開始從學生的日常生活中發掘問題,了解他們在接觸媒體時面臨的實際困難,再將這些問題反推回來,形成課程的知識分享架構。

- 通識教育的本質

我對通識教育的理解是:培養學生在生活中解決問題的能力,以及面對問題時的批判思考態度。一位優秀的通識課程教師必須不斷思考:如何讓課程內容與學生的現實生活產生連結,激發他們的反思,並培養解決問題的能力。這正是通識教育的核心價值所在。

進一步閱覽本課程架構、內容、教學實施歷程:https://reurl.cc/2KK0z4

本影片為【iGER提升大學通識教育中程計畫 分項計畫2 通識教育課程發展與教師社群計畫】所製作

特別感謝:陳炳宏教授、參與課堂學生

音樂來源:Infraction - Inspirational Corporate /Background Music (No Copyright music) / News

https://www.youtube.com/watch?v=Ghqc9reeD5I -

20230609 國立臺灣師範大學 行動諮詢服務

假 國立台灣師範大學行政大樓 第二會議室舉辦「行動諮詢服務」之活動照片

-

iGER行動諮詢服務-國立臺灣師範大學

國立臺灣師範大學以「博雅與跨域」為核心理念,致力於深化共同教育與通識課程的內涵。在共同必修的語文課程方面,學校推動專業學術英語教學,將「英文(三)」依照學院屬性,細分為社會科學、科技、商用、藝術、教育、運動、文學與文化及學術等不同面向,讓語言學習與學生的專業學科緊密結合。

劉欣韋

劉欣韋