搜尋結果

-

卓越通識 造就人才

「卓越通識,頂大必備」,一所好的頂尖大學必具備卓越的通識教育,而通識教育亦是一個學生主要競爭力的學習來源。哈佛大學前校長 Derek Bok 在《大學教了沒?》一書中闡述,大學教育不僅傳授知識,更應培育學生具有人生智慧,方能在多變社會中具有競爭力。Derek Bok 提出了八個重要能力的教育目標,這些能力大多與通識教育息息相關,包括:表達能力(寫作與口語溝通)、思辨能力、道德推理能力、履行公民責任的能力、迎接多元化生活的能力、迎接全球化社會的能力、廣泛的興趣、就業能力。這些能力除了專業能力以外,更是通識教育所要達成的核心目標。通識教育培養全人素養,能夠幫助學生在知識的廣度和深度上取得平衡,提升其在多變社會中的競爭力。

《博觀通識:國立研究型大學》一書集結七所國立研究型大學的通識教育經驗分享,包括:國立臺灣大學、國立清華大學、國立中山大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立政治大學,以及國立臺灣師範大學。這些大學憑藉其豐富的教育資源,有效實施通識教育,體現了《大學教了沒?》中的前瞻性觀點。

-

從數位學習看通識教育與多元探索

目前職場最重要的三個特質是自主學習能力、自我認知和恆毅力。

首先,最重要的是自主學習的能力。真正的人才在面對不熟悉的領域或挑戰時,不會因「我不會」而退縮,而是會積極尋求解決方案。我在選才時最看重這點,希望找到願意學習的人,遇到困難時會試著學習或找方法,而非簡單放棄。這類人具備自我迭代的能力,能在知識快速更迭的現代社會中持續成長。

其次,深入認識自己至關重要。儘管參考他人經驗有其價值,但若缺乏自我認知,便無法發揮優勢、規避劣勢,甚至難以理解自身情緒。如同我常跟團隊分享的,人各有不同,雖然可以參考很多人的經驗,但不夠認識自己就無法知道如何發展長處,避開短處;情緒覺察能力尤其會直接影響工作表現和人際關係,是自我成長不可或缺的一環。

第三項關鍵特質是恆毅力。當面臨困境或挫折時,這類人不僅懂得如何堅持不懈,更能在逆境中找到前進的動力和解決問題的方法。恆毅力使人能夠克服短期困難,專注於長期目標。在均一平台的發展過程中,我們經常面臨各種挑戰,正是團隊的恆毅力讓我們能持續克服困難,不斷前進。具備以上三項特質的人,職業生涯不僅更加寬廣,也能持續更長遠。

-

【分區諮詢服務座談會】優良實務短講:大葉通識教育創新與D無窮學院

iGER計畫日前舉辦分區諮詢服務座談會,在臺北上午場中邀請到大葉大學校務發展及品保處長兼通識教育中心主任陳郁文以「大葉通識教育創新與D無窮學院」進行短講,分享該校如何透過結合SDGs生態基地發展特色通識教育,及「D無窮學院」虛擬學院的創新嘗試。在演講中,陳郁文主任首先感謝iGER及高教深耕計畫對大葉大學的支持,使學校能夠走出一條結合SDGs生態基地的特色通識教育路線。

-

突破與創新:發展出跨域學習的通識教育

臺灣的通識教育,在教育理念、教育政策、課程規劃和制度、教學模式創新等方面,都受到美國博雅教育和通識教育的影響。博雅教育和通識教育雖然在培養全面素養和多學科知識方面有相似之處,但它們的目標、課程設置和教育理念存在差異。博雅教育起源於古希臘和羅馬,更強調人格和倫理的培養,以及個人的全面發展、批判性思維、倫理和公民責任;而通識教育著眼於提供廣泛的知識基礎、跨學科的學習經驗及個人發展,通識教育為大學課程的一部分,旨在補充專業教育的不足。近年來,在社會發展及全球思潮下,各大學不斷思考未來人才

培育之方向,通識教育突破過去的模式,進入另一創新階段,各具風采。從臺大、清大、中山、陽明交通、中央、政大、臺師大等研究型大學的通識教育來看,「跨域學習」、「自主學習」、「數位素養 / 運算思維 / 人工智慧」為近年來各校通識教育最主要的發展趨勢,以下簡述各大學通識教育的特色如下:(一) 國立臺灣大學

2019 年開始,是臺大通識教育的新變期,主要的改革有:1. 跨領域通識課程:自 2019 年起積極推動跨領域通識課程,由跨文理領域通識課程的開設,引導人文與科技的知識對話。

2. 主題式通識課程:為統整關聯性知識,近年來扣合 SDGs17 項目標,了解真實世界的問題、構築共同生活經驗,及社會發展趨勢設定主題。

3. 英語授課通識課程:為配合雙語教學目標,鼓勵開設英語通識課程,提供 TA 培訓,提升課程品質及數量。

4. 啟動自主學習機制:110 學年度起,開始辦理「領域專長」、111學年度通過「院學士學位暨校學士學位設置準則」、112 學年起學生可以依自身興趣自主提案申請開設通識課程,都為校園自主學習開新風氣。

5. 數位素養領域:與相關科系合作開設程式設計、量化分析、數位人文課程等,積極強化學生之數位素養。(二) 國立清華大學

2016 年清華大學與新竹教育大學合併,大學部人數遽增,新加入藝術學院和教育學院,進一步朝向文理並重的綜合型大學發展,並開設一些創新性的通識課程,如:

1. 辦理旅讀課程:採用田野調查為方法作為教學主軸,配合教師專業知識,以現實社會環境作為教室,安排密集且深度的課程。

2. 通識自主學習課程:內容可以超出現有的課程範疇,展現跨領域的整合與實踐,以學生本位的學習模式,讓學習型態更多元。

3. 白先勇清華文學講座系列課程:自 109-111 連續以「紅樓夢」、「中華文化經典選讀」、「中西小說經典」為主題開課,深耕文學通識教育。4. 京劇新美學系列課程:乃因應清華與國光劇團、東海大學共同參與「臺積電 X 國光戲曲傳承計畫」而開設;從基礎開始教起,指導學生逐步學習京劇「春草闖堂」。

(三) 國立中山大學

國立中山大學於 107 學年度第二學期新設立實體之「西灣學院」,下轄原通識中心及「人文暨科技跨領域學士學位學程」。西灣學院在通識課程的創新上有:以跨領域和創新學習為核心概念,加強國際交流合作,培養全球移動人才,推動山海特色活動與課程,重視社會永續發展,培育創新創業人才。(四) 國立陽明交通大學

2021 年陽明大學與交通大學合併後,新設計的「博雅教育」重視跨領域的學習,增加教育的廣度,以平衡專業教育的不足,並強調做中學的生活實踐,加入「研習教育」、「社群教育」兩面向,開創獨特的「多元跨域」之博雅教育品牌模式。以「全人教育」為願景,期許在校園中:創造自由多元的思想風氣,培養尊重求知的生命態度,具備人文、藝術和倫理的品格涵養,關懷人類、了解文化價值的多面性與多變性。(五) 國立中央大學

國立中央大學的通識教育近年來著重於發展更多跨領域與社會參與相關課程,且以通識教育最為全校的跨域整合教育平臺,規劃多個跨領域學程,如「AI 人工智慧跨域學分學程」、「跨領域社會參與學分學程」、「跨領域榮譽學分學程」、「法律與政治學分學程」、「敘事與數位實踐學分學程」、「國際事務學分學程」、「社

會分析微學程」、「運動與健康管理學分學程」。(六) 國立政治大學

國立政治大學將通識教育定位為博雅、通才與全人教育,並以「建立基礎核心知識」、「強調跨域、知識統整與轉化的學習」、「培養宏觀視野與終身受用的關鍵能力」為三大目標。在此目標下,通識課程架構分為三大類:第一類為「語言通識」,第二類為「一般通識」,第三類為「書院通識」,並通過制度設計以融通專業教育與通識教育,即學分學程可納入一門通識課程,雙主修、輔系、學分學程可有條件認抵通識學分。(七) 國立臺灣師範大學

臺師大以「廣博雅致,師大大師」為通識教育理念。近年來,致力於共同國文及共同英語課程名稱及教學法的改革,強調閱讀與思辨,寫作與表達,而在通識課程方面,則分為「博雅通識」、「跨域探索」、「自主學習」三大類。在「跨域探索」方面,配合制度的改變,規劃「學院共同通識課程」及「跨域專業探索課程」,鼓勵學生透過初步的跨域探索課程,了解自己深入跨域探究的興趣,進一步選擇是否修習本校或跨校的學分學程、輔系及雙主修。 -

【iGER Day 短講:跨校合作】跨校師生社群與通識暨自主學習創新經驗分享

跨校師生社群與通識暨自主學習創新經驗分享

講者:

吳政憲 /

國立中興大學通識中心主任、文學院院長、歷史系教授 -

【活動報導】2024 iGER Day 六大主題再現大學通識教育現場

「教育部提升大學通識教育計畫」(Initiating General Education Renaissance, iGER)繼2023年定調以iGER Day為年度成果發表會後,2024的iGER Day以「融通與貫串—通識探索之旅」為主題,在7月4日(四)假政大公企中心舉行。iGER計畫以「啟動通識教育文藝復興」自許,iGER Day不只是計畫成果的發表,也希望藉此廣邀全國校院通識教育夥伴齊聚一堂,在經驗交流、同儕共學的同時,凝聚問題意識,攜手同行通識教育的下一哩路。活動開場,邀請前教育部長、政大科技管理與智慧財產研究所講座教授吳思華,以「永續AI時代的通識教育」進行專題演講。吳部長認為,在AI浪潮下,大學通識課應該要讓學生「更像人類」,關注生活經驗、培養宏觀視野和慈悲心,因為這些都是人類獨有的能力,無法被AI取代。

-

通識教育是通往人生永續幸福的基石

閱讀《博觀通識:國立大學》中七所大學(包括國立金門大學、國立屏東大學、國立暨南國際大學、國立高雄師範大學、國立臺中教育大學、國立臺北大學和國立臺灣海洋大學)的通識教育各校實施現況後,深刻感受到各校逐漸鬆動「專業」與「通識」的藩籬,走向以「專業知識為體、通識教育為用,培養 21 世紀最具競爭力的大學生為教育宗旨」。整體而言,各校基於自己的通識教育理念,逐步擴展不同的觸角,包括國際化、多元文化及本土觀…等,已經實質突破了過去「小通識」或是「共同科目」的格局。這些學校通識教育的共同優點和特色是:融合 USR(大學社會責任)及跨域整合,充分展現各校特色。透過本書的分享,這些努力的成果值得他校借鏡。以下歸納出幾項回饋,供各界參考。

-

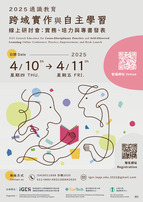

【過去活動】4/10-11「跨域實作與自主學習線上研討會:實務、培力與專書發表」 講座暨專書出版發表會

教育部提升大學通識教育計畫(IGER)出版的《跨域實作與自主學習》將以線上研討會方式發表。誠摯邀請各界參加,說明如下。

(一)活動:「跨域實作與自主學習線上研討會:實務、培力與專書發表」

(二)議程如附件。

(三)時間:114年4月10日(週四)10:00至4月11日(週五)15:30。

(四)報名方式:採線上報名,網址:https://forms.gle/dEmL9X2QT9QjYA3c8 。即日起至4月9日(週三)截止。

(五)會議網址:https://meet.google.com/rpj-wmwj-jwt。

※(六)本活動可依照實際參加時數核發研習證明 -

【iGER Day 短講:自主學習】Coding 101:Souly 網站開發心路歷程

【主題短講四:自主學習】

Coding 101:Souly 網站開發心路歷程

引言人:

陳錫民 /

逢甲大學資訊工程學系教授

講者:

黃韻文 /

國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系四年級 -

【iGER Day 短講:自主學習】我的通識.我來設計

【主題短講四:自主學習】

我的通識.我來設計

引言人:

丁后儀 /

大葉大學助理教授

講者:

林怡安 /

國立臺北商業大學助理教授

余宥榤 /

大葉大學國際企業管理學系四年級

蔣偉寧 / 前教育部部長 / 國立中央大學榮譽教授 / 中華民國通識教育學會會士

蔣偉寧 / 前教育部部長 / 國立中央大學榮譽教授 / 中華民國通識教育學會會士