搜尋結果

-

【最新公告】大專校院推動通識教育優良實務

為引導各大專校院重視通識教育,關注培養學生跨領域思維及全人發展,透過組織革新及課程改造等策略提升通識教育教學品質,教育部委請國立政治大學自111年起辦理「提升大學通識教育中程計畫」,結合高等教育深耕計畫第二期(112-116年),促進各校發揮校本特色及挹注提升學生學習通識教育成效,並共享優良實務典範經驗與資源,期能精進我國大學通識教育發展。

本中程計畫團隊透過問卷調查,分析各校通識教育發展情形,並由行動諮詢服務所蒐集之學校通識教育實施現況,從定位、關係、內涵與方法四大策略面向彙整學校優良實務如下,提供各校檢視及調整校內通識教育之參考: -

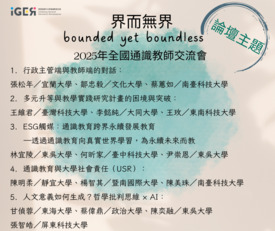

【公告】「界而無界—全國通識教師交流會」論壇主題公告

1. 行政主管端與教師端的對話

張松年/國立宜蘭大學通識教育中心副教授兼主任

鄒忠毅/文化大學光電物理系教授兼共同科目與通識教育中心主任

蔡蕙如/南臺科技大學通識教育中心主任

2. 多元升等與教學實踐研究計畫的困境與突破

王維君/國立臺灣科技大學人文社會學科教授

李懿純/大同大學通識教育中心副教授

王玫/東南科技大學通識教育中心教授

3. ESG觸媒:通識教育跨界永續發展教育

—透過通識教育向真實世界學習,為永續未來而教

何昕家/國立臺中科技大學通識教育中心副教授

林宜陵/東吳大學中國文學系教授/華語中心代理主任

尹崇恩/東吳大學專技副教授/台康生技股份有限公司獨立董事

4. 通識教育與大學社會責任(USR)

陳明柔/靜宜大學臺灣文學系教授

楊智其/國立暨南國際大學土木工程學系副教授

陳美珠/南臺科技大學高齡福祉服務系副教授

5. 人文意義如何生成?哲學批判思維 × AI

甘偵蓉/東海大學哲學系助理教授

蔡偉鼎/國立政治大學哲學系副教授

陳奕融/東吳大學哲學系助理教授

張智皓/國立屏東科技大學通識教育中心助理教授

6. 在地知識與通識課程的整合:以地方資源為途徑的深化學習

陳淑敏/國立清華大學教育與學習科技學系副主任

林大森/國立宜蘭大學通識教育中心教授兼博雅學部學部長

洪健榮/國立臺北大學歷史學系暨研究所教授兼海山學研究中心主任

7. 通識中心的轉型與創新

王宏仁/國立中山大學社會學系特聘教授兼西灣學院院長

洪國智/國立勤益科技大學基礎通識教育中心教授兼通識教育學院院長

朱嘉雯/國立東華大學洄瀾學院院長兼華語文中心主任

8. 當代社會關懷的通識課程:

8-1 社會情緒學習與心理健康觀點下的當代社會關懷議題教學實踐

陳柏霖/國立臺北教育大學心理與諮商學系教授

高旭繁/東吳大學心理學系教授

李懿純/大同大學通識教育中心副教授

8-2 從美感到行動:藝術課程中的社會關懷與現實介入

徐瑋瑩/國立勤益科技大學博雅通識教育中心副教授

蘇智偉/國立勤益科技大學基礎通識教育中心助理教授

劉俊頤/國立勤益科技大學基礎通識教育中心助理教授 -

永續發展目標學的啟動:虎尾科大通識教育的轉型

「在被邀請今天的分享時,我心裡其實有點錯愕,」虎尾科技大學康世昊主任坦言,「我們為什麼可以被邀請來分享?這讓我感到很意外。」但也正是這個機會,讓他得以向大家分享虎尾科大通識教育中心從驚濤駭浪到穩健腳步的心路歷程。

-

以音為徑:我的教學旅程與未完的樂章

作為一位音樂教育與合唱指揮博士,我在科技大學從事音樂通識教育多年,始終思考著如何將專業音樂能力帶給非音樂科系的學生。我相信,每一堂課都可能是學生在大學的最後一堂課,因此,我時常想著:他們能夠帶走什麼?能夠影響他們一生的,會是什麼?

在這樣的情境設定下,每一堂課既是回顧的鏡頭,也是人生的起點。我將自己的教學理念命名為「從舞台走向課堂,從研究走入人群」,希望透過創造舞台給學生,提供他們自我表達和終身學習的歷程。

-

人文意義如何生成?哲學批判思維 × AI

論壇主持人:甘偵蓉/東海大學哲學系助理教授

論壇引言人:蔡偉鼎/政大哲學系副教授、張智皓/屏東科技大學通識教育中心助理教授、陳奕融/東吳大學哲學系專案助理教授在生成式AI技術快速發展的浪潮中,大學通識教育正面臨前所未有的挑戰與變革。這不僅是技術工具的更新換代,更是教育理念與方法的深層反思。當AI可以在瞬間生成看似完美的答案時,傳統的知識傳授模式受到根本性的質疑。本次論壇邀請了三位具有哲學背景的教師,分享他們在不同教學環境中如何將哲學思維與AI議題結合,探討通識教育在新時代的定位與可能。

-

世變中的大學博雅教育 : 談哈佛通識教育改革

時間:2022 年 12 月 6 日 地點:國立政治大學達賢圖書館羅家倫講堂

通識教育(General Education)在現代大學中,始終扮演著銜接「專業知識」與「公共生活」的橋樑角色。它不僅關乎知識的廣度,更在於培養學生能夠在多變的世界裡思考、對話與行動的能力。近年來,全球政治、科技與社會的劇烈變動,使得「博雅教育」(liberal education)再度成為各國大學反思的核心議題。

本文從包弼德教授的跨文化經驗出發,對歐美通識教育傳統、哈佛制度的演變,以及現行通識教育改革的理念進行梳理與反思。

-

在地知識與通識課程的整合:以地方資源為途徑的深化學習

論壇主持人:陳淑敏/國立清華大學教育與學習科技學系副主任

論壇引言人:林大森/國立宜蘭大學通識教育中心教授兼博雅學部學部長、洪健榮/國立臺北大學歷史學系教授兼海山學研究中心主任在全球化脈絡下,地方知識學的重要性日益凸顯。2025年7月24日舉行的「界而無界―全國通識教師交流會」以「在地知識與通識課程的整合:以地方資源為途徑的深化學習」為主題,邀集臺北大學、宜蘭大學等多所院校學者,共同探討如何將在地知識融入通識教育,並以地方資源為核心推動深化學習的實踐模式。