搜尋結果

-

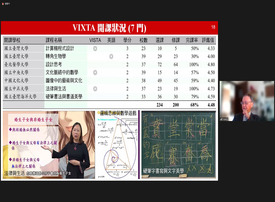

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture) 系列 | 虛實整合遠距教學VIXTA

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture):自2020年開始由韓國教養教育學會發起,邀請國際博雅教育學者演講,提供多國語言同步口譯,進行國際交流,與會學者包括韓國、日本、 臺灣 、 新加坡、中國 、 香港、美國等。

2022年7月15日邀請國立臺灣大學生化科技學系莊榮輝名譽教授(臺科大前副校長/中華民國通識教育學會前理事長)主講「通識教學與研究的境與進」。莊教授以「境」、「進」詮釋數位教學的重要,並分享雲端學院資源整合做法。「境」指的是疫情對教學現場的衝擊,而「進」則是因應疫情嶄新發展的創新教學方式。

-

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture) 系列 | 日本21世紀的通識教育人文與科學的融合

2022年9月30日國際通識「滄波講座」很榮幸邀請日本同志社大學山田礼子 (Yamada Reiko) 教授暨日本大學教育學會 ( JACUE , Japan Association for College and University Education) 會長擔任講者,講座主題為「日本的21世紀通識教育和人文與科學的融合 (Fusion of Humanities and Science and 21th Century Liberal Arts Education in Japan)」。

-

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture) 系列 | 設計有效的整合通識教育課程和作業,讓學生為其複雜思維做更好的準備

2022年10月28日國際通識「滄波講座」特別邀請美國華盛頓與李大學教授/休斯頓 H. Harte教學中心主任Paul Hanstedt,演講主題為「設計有效的整合通識教育課程和作業,讓學生為其複雜思維做更好的準備」 (Designing Effective Integrated General Education Courses and Assignments to Better Prepare Students for Complex Thinking)。

-

通識教育教師增能培力主題論壇|什麼是通識教育專業化?

通識教育有其專業性嗎?通識教育專業化又是什麼?在112/2/24、112/3/17、112/4/21由本計畫辦理的三場研習活動中,大同大學通識教育中心陳淑敏教授綜整了13位專家訪談資料後,偕同大同大學吳志富副校長、勤益科技大學劉柏宏教授和文藻外語大學李雪甄教授,針對「通識教育的專業化與課程規劃如何推動」、「通識教育與專業教育之間,如何促進彼此理解和相互融通」及「提升通識課程多元化的途徑」等子議題,進行了精采的分享與討論。

-

【過去活動】全國夏季學院—課程前導講座系列

全國夏季學院每年暑期主要開設全國性通識課程供各地大學生跨校修習,認抵校內學分,

我們今年度特別邀請老師於暑期課程開始前,舉辦課程前導系列講座,

讓同學們在選課前能夠更瞭解課程內容、老師的授課風格,

幫助同學選到真正感興趣的課程 ,各場次歡迎即刻報名!場次一、4/22(六)09:00-12:00 CSI犯罪現場探究與實作 李承龍老師

場次二、4/29(六)08:50-17:00 文化資產保存與法規 蘇全正老師

場次三、5/02(二)16:00-19:00 巨量資料分析 陳林志老師

場次四、5/05(五)19:00-21:00 災害風險管理 潘宗毅老師

場次五、5/06(六)09:00-12:00 基本人權專題 高樹人老師

場次六、5/06(六)14:30-17:30 動漫與政治 施少棠老師

場次七、5/08(一)19:00-21:00 氣候變遷對策:地球急轉彎 謝宜桓老師

場次八、5/12(五)19:00-21:00 改變歷史的生物 曹順成老師

場次九、5/20(六)09:30-13:00 認識甲骨文字與上古中國 江柏毅老師

場次十、5/25(四)19:00-21:00 技術哲學導論 洪靖老師

※歡迎踴躍報名,報名請點本文最後所附之連結※收到錄取信才算報名成功,成功錄取者且參加實體者將於會後提供餐盒。

※活動詳請及注意事項請參閱全國夏季學院官網之最新消息:

https://www.n2.org.tw/enter/news/detail/205

※此系列講座可同時報名多個場次,因名額有限,若額滿會依報名時間先後順序為主。

※請注意:報名後無故未到,後續報名的其他場次將會接取消參加資格。如不克前來,請盡早寄信至 n2summerntu@gmail.com 取消 -

【過去活動】典範與特色通識課程研習

- 想了解如何設計出優良的通識課程嗎?

- 課程與教學是如何轉化以符合現代學生需求呢?

- 快來報名研習活動!!(每場次皆有教育部傑出通識教育教師獎得主及教學實踐研究計畫績優教師擔任講者)

一、辦理單位:

指導單位:教育部

主辦單位:國立臺灣師範大學

合辦單位:國立勤益科技大學、大同大學

二、研習目的:

- 分享典範與特色通識課程設計理念與實踐,供全國通識教師觀摩學習。

- 提供典範與特色通識教育實施模式,讓通識教師依自身學校的特性,發展適合且創新的通識課程。

- 引導各校通識教育開課單位,規劃具系統性且符合學生需求及學習模式的通識課程。

三、研習對象:全國大專院校通識教育教師及對研習活動有興趣者。

四、研習時間/地點:

- 第一場:112/5/19(五) 9:00-12:00 / 國立臺中教育大學 求真樓4樓會議室K401

- 第二場:112/5/26(五) 9:00-12:00 / 國立高雄師範大學 活動中心2樓演講廳

- 第三場:112/6/2(五) 9:00-12:00 / 國立臺灣師範大學 教育大樓202國際會議廳

- 第四場:112/6/9(五) 9:00-12:00 / 線上研習(本場次不供餐,會議連結將另行通知)

五、報名方式:線上報名,請至https://reurl.cc/ZX28LV填寫表單,額滿為止。

各場次報名截止時間:第一場-112年5月15日(星期一)。第二場-112年5月22日(星期一)。第三場-112年5月29日(星期一)。第四場-112年6月5日(星期一)。

六、活動資訊:

- 各場次研習議程及講者名單請見附檔

- 報名教師須全程參與,將核發研習時數3小時。

- 響應環保及節能減碳,與會人員請自備環保杯。

七、聯絡人:國立臺灣師範大學 洪啟瑄助理。聯絡信箱:iger.cdtc@gmail.com;聯絡電話:02-77495943。

-

通識教育數位典範課程計畫 112學年度課程通過獲補助清單

為促進跨校通識教育,建立優質實體與線上的通識學習環境,

「雲端學院 Online IGER」邀請擁有優秀數位教學經驗的教師開課,透過課程補助與典範建立的模式,開發數位教學的多元機制,並開啟校際認列的友善管道與模式,創造多元型態的混合式教學。參加「雲端學院 Online IGER」通識教育數位典範課程計畫的老師,在課程結束後,也會以數位教學工具小冊做為成果報告繳交,依照不同的課程型態,教學前期、中期、後期所遇到的問題,研發出相應的工具,幫助想要走入數位教學的老師更上一層樓。

112學年度核定課程共18門,並由Online IGER補助教學精進金35000元。

-

線上「通識教育國際鏈結論壇」(International Connection of General Education)

「通識教育國際鏈結論壇」是由通識教育國際交流與出版計畫與大葉大學通識教育中心共同舉辦的線上活動,於2023年7月24日至7月26日期間舉行,持續3天,共計舉辦9場次。此次活動是「重播」2022年11月的國際研討會三位國際學者的專題演講影片,演講者使用外文演講,並提供中文字幕翻譯。

每天的活動內容包含三場次,13:30-14:30固定由韓國教養教育學會理事長、韓國延世大學的洪錫敏教授主講,講題為「韓國敎養教育學會與韓國博雅/教養教育的發展」;14:30-15:30固定由日本大學教育學會會長Prof. Reiko Yamada(山田礼子)主講,講題為「日本大學教育學會的過去、現在和未來:從通識、教養教育改革之關連性探討」;15:30-16:30固定由美國學院與大學協會主席Prof. Lynn Pasquerella主講,講題為「通識教育與STEAM教育培養學生在21世紀取得成功的角色」。

三位國際學者的專題演講分別涵蓋了韓國、日本和美國的通識教育發展現況和未來展望,讓與會者深入了解各國通識教育的特色和挑戰。他們的演講不僅啟發了與會者對通識教育的思考,更激發了對通識教育實踐的熱情和動力。

透過這場國際鏈結論壇,不僅加深了各國通識教育領域之間的了解與交流,也促進了通識教育的發展與合作。參與者可以透過這樣的平台,深入探討通識教育的理念和實踐,並將這些啟發帶回自己的學術和教學實踐中。

-

-

主講人/ 國立臺灣大學生化科技學系名譽教授;文字整理:謝鈐紘、張榕玲

主講人/ 國立臺灣大學生化科技學系名譽教授;文字整理:謝鈐紘、張榕玲