搜尋結果

-

【過去活動】4/17 -18「通識永續發展與社會參與線上研討會:實務、培力與專書發表」 講座暨專書出版發表會

教育部提升大學通識教育計畫(IGER)出版的 《永續發展與社會參與》 將以線上研討會方式發表。誠摯邀請各界參加,說明如下。

(一)活動:「通識永續發展與社會參與線上研討會:實務、培力與專書發表」

(二)議程如附件。

(三)時間:114年4月17日(週四)10:00至4月18日(週五)15:30。

(四)報名方式:採線上報名,網址:https://forms.gle/nMHYS5NgQLei3esB9。

(五)會議網址:https://meet.google.com/rpj-wmwj-jwt。

※(六)本活動可依照實際參加時數核發研習證明 -

從諮商到通識:生命教育的跨域推動

王冠生(國立臺北大學通識教育中心教授兼學生諮商中心主任)應iGER計畫邀請,於「2024年全國大專校院通識教育主管會議」以「通識教育中的生命教育」為題短講,本文據之整理而成。

-

因應當前教育挑戰的生命教育

孫效智教授(國立臺灣大學生命教育研發育成中心主任)應iGER計畫邀請,於「2024年全國大專校院通識教育主管會議」以「多元型態的生命教育課程規劃」為題短講,本文據之整理而成。

-

生命教育的多元實踐:台灣各大學院校的創新教學模式

在21世紀的高等教育中,生命教育已成為培養全人發展的重要環節。面對現代社會快速變遷、學生心理壓力增加及生命價值迷惘等挑戰,台灣各大學院校積極推動生命教育課程,透過多元創新的教學模式,引導學生探索生命意義、建立正確價值觀,並培養面對人生挑戰的能力。本文根據《生命教育與通識素養》一書的內容,綜合介紹台灣各大學院校在生命教育領域的特色實踐與創新成果。

-

O.GE通識探險家生命教育策展

在快節奏的現代生活中,我們是否曾停下腳步,思考過生命的根本意義?「我為什麼活著?我該怎樣活著?我要如何活出我該活出的生命?」這三個看似簡單卻深刻的問題,正是每個人在人生旅程中必須面對的終極課題。

iGER計畫的子分項計畫O.GE通識探險家平台特別邀請臺灣大學哲學系教授、生命教育研發育成中心主任孫效智教授,及臺灣大學哲學系副教授、生命教育研發育成中心副主任王榮麟副教授擔任策展人,精心規劃「生命教育」主題策展。孫效智教授為德國慕尼黑哲學院哲學博士,長期致力於生命教育推廣,在倫理學與生命倫理領域具有深厚專業背景;王榮麟副教授為法國索邦大學哲學博士,專精科學哲學與演化倫理學,擅長以獨特的教學方式啟發學生思考。

-

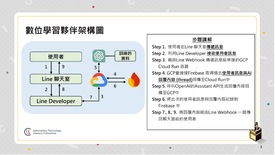

【生成式AI × 數位學習夥伴】全新教學模組登場!

隨著生成式AI技術日益成熟,教育現場逐漸出現結合AI進行教學支援的新契機。本模組《運用生成式AI打造課程專屬數位學習夥伴》旨在協助教師透過Line平台與OpenAI Assistant API,建立可依課程內容客製化的AI學習夥伴,提供學生即時、個人化的互動支持,促進課堂內外的延伸學習與自主探究。

為什麼需要這個模組?

後108課綱時代,大專課程日益強調素養導向與自主學習,期望學生能在多元情境中培養整合知識與運用科技解決問題的能力。然而實務上,教師面對大班教學與課後回應不足等挑戰,學生常無法即時釐清疑問,影響學習動機與成效。

本模組建構的AI學習夥伴可依課綱與教材內容,於課後持續提供與學習內容相關的回應,補足課堂回饋的時間落差,擴展數位學習支持的可能性。

模組內容簡介

本模組不限定資訊相關專業背景,亦適用於通識、人文、設計等各類課程。教材以逐步引導的方式協助教師從零開始建置AI學習夥伴,並整合於Line通訊平台,包含以下內容:

1.學習夥伴架構設計:說明如何整合Line Developer、Firebase、GCP Cloud Run 與 OpenAI 建構互動系統。

2.Assistant 設定與素材上傳:引導教師設定AI角色與語氣,並上傳課程簡報、作業等教材作為知識庫。

3.雲端服務與安全設定:提供Firebase與Google Cloud部署教學與API設置說明。

4.測試與使用說明:包含測試操作與常見錯誤排除,協助教師快速上手導入。

教學效益一覽

1.延伸學習支持的時空範圍

即使教師無法即時在線,學生仍可透過AI學習夥伴獲得個人化回應,促進主動提問與反覆學習。

2.強化學生自主學習動機

學生可在課後依據自身需求反覆練習、理解與提問,提升知識吸收效率與學習自信。

3.減輕教師回饋壓力

透過AI學習夥伴的初步回應功能,協助處理常見問題,讓教師將時間集中於關鍵指導與高層次討論。

若有意於課程中導入生成式AI應用,並探索數位學習支持的新形式,本模組可作為教學應用與課堂設計的參考資源。

無須資訊背景,亦可依課程內容彈性應用,讓AI學習夥伴成為各領域教師的得力教學助手。

-

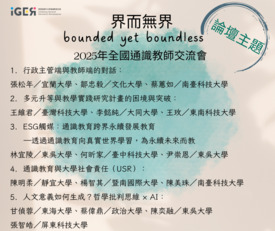

【公告】「界而無界—全國通識教師交流會」論壇主題公告

1. 行政主管端與教師端的對話

張松年/國立宜蘭大學通識教育中心副教授兼主任

鄒忠毅/文化大學光電物理系教授兼共同科目與通識教育中心主任

蔡蕙如/南臺科技大學通識教育中心主任

2. 多元升等與教學實踐研究計畫的困境與突破

王維君/國立臺灣科技大學人文社會學科教授

李懿純/大同大學通識教育中心副教授

王玫/東南科技大學通識教育中心教授

3. ESG觸媒:通識教育跨界永續發展教育

—透過通識教育向真實世界學習,為永續未來而教

何昕家/國立臺中科技大學通識教育中心副教授

林宜陵/東吳大學中國文學系教授/華語中心代理主任

尹崇恩/東吳大學專技副教授/台康生技股份有限公司獨立董事

4. 通識教育與大學社會責任(USR)

陳明柔/靜宜大學臺灣文學系教授

楊智其/國立暨南國際大學土木工程學系副教授

陳美珠/南臺科技大學高齡福祉服務系副教授

5. 人文意義如何生成?哲學批判思維 × AI

甘偵蓉/東海大學哲學系助理教授

蔡偉鼎/國立政治大學哲學系副教授

陳奕融/東吳大學哲學系助理教授

張智皓/國立屏東科技大學通識教育中心助理教授

6. 在地知識與通識課程的整合:以地方資源為途徑的深化學習

陳淑敏/國立清華大學教育與學習科技學系副主任

林大森/國立宜蘭大學通識教育中心教授兼博雅學部學部長

洪健榮/國立臺北大學歷史學系暨研究所教授兼海山學研究中心主任

7. 通識中心的轉型與創新

王宏仁/國立中山大學社會學系特聘教授兼西灣學院院長

洪國智/國立勤益科技大學基礎通識教育中心教授兼通識教育學院院長

朱嘉雯/國立東華大學洄瀾學院院長兼華語文中心主任

8. 當代社會關懷的通識課程:

8-1 社會情緒學習與心理健康觀點下的當代社會關懷議題教學實踐

陳柏霖/國立臺北教育大學心理與諮商學系教授

高旭繁/東吳大學心理學系教授

李懿純/大同大學通識教育中心副教授

8-2 從美感到行動:藝術課程中的社會關懷與現實介入

徐瑋瑩/國立勤益科技大學博雅通識教育中心副教授

蘇智偉/國立勤益科技大學基礎通識教育中心助理教授

劉俊頤/國立勤益科技大學基礎通識教育中心助理教授 -

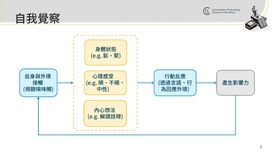

【資訊科技 × 自我覺察】全新教學模組上線!

在資訊課程中,學生時常專注於解決技術問題,卻較少回頭觀察自身的身體狀態、心理感受或內心想法的變化;在資料分析課堂中,也常見學生專注於技術與工具的操作,較少關注資料與個人經驗之間的連結與省思。

為回應此一教學需求,《融入自我覺察於資訊科技素養培育課程模組》應運而生,旨在協助教師於資訊課程中引導學生結合技術實作與自我覺察,促進個人成長與綜合素養的提升。

為什麼需要這個模組?

因應 108 課綱所倡導的「自發、互動、共好」核心理念,大專校院的通識課程越發重視學生的整體發展與素養培育。在資訊科技日益普及的當下,學生除了學會使用科技,更需理解其使用過程中的動機、影響與責任。

本模組以「自我覺察」為教學切入點,協助學生在學習資訊技能的同時,練習覺察與反思個人的情緒、行為與學習歷程。

模組內容簡介

教材模組包含兩大核心單元,提供可應用於課堂的具體教案與範本:

1.自我覺察練習活動

從第1週開始,每堂課安排放鬆練習,引導學生觀察面對挑戰(如程式錯誤)時的內在反應,並使用紀錄表與學習日誌進行反思,逐步培養自我覺察的習慣。

2.資料分析實作專題

學生將運用數值與中文文本分析技術處理自己的自我覺察紀錄,進行資料整理與視覺化,最後完成個人化的專題報告。教材亦提供範例程式與資料前處理工具,支援以 Google Colab 進行操作,協助教師順利推動課堂實作。

教學效益一覽

1.深化學習動機與自主性:學生透過反思重建學習意義,不再只是為了作業而學習。

2.提升資訊素養與資料分析思維:從自身的資料中學習整理、分析與詮釋,培養問題發現與洞見能力。

3.培養自我覺察習慣:透過放鬆練習與學習日誌的實作,逐步建立觀察與理解自身狀態的能力。

若有意嘗試於資訊科技課程中融入自我覺察,本課程模組可作為教學設計的新視角與實務操作的參考資源。

-

論壇4報導:通識教育與大學社會責任(USR)

論壇主持人: 陳明柔/靜宜大學臺灣文學系教授兼通識教育中心主任、閱讀書寫暨素養課程研發中心主任

論壇引言人: 楊智其/國立暨南國際大學土木工程系副教授、陳美珠/南臺科技大學高齡福祉服務系副教授兼社會責任暨環境永續中心主任在高等教育面臨轉型挑戰的今天,如何將大學社會責任(USR)融入通識教育課程,已成為各大學關注的重要議題。這場論壇中,來自不同背景的教師分享了課程設計、學生參與及社區合作的實務經驗,坦誠討論執行過程中的困難與解決策略,提供了反思大學教育本質的機會:我們如何培養具有社會參與意識的公民?

-

人文意義如何生成?哲學批判思維 × AI

論壇主持人:甘偵蓉/東海大學哲學系助理教授

論壇引言人:蔡偉鼎/政大哲學系副教授、張智皓/屏東科技大學通識教育中心助理教授、陳奕融/東吳大學哲學系專案助理教授在生成式AI技術快速發展的浪潮中,大學通識教育正面臨前所未有的挑戰與變革。這不僅是技術工具的更新換代,更是教育理念與方法的深層反思。當AI可以在瞬間生成看似完美的答案時,傳統的知識傳授模式受到根本性的質疑。本次論壇邀請了三位具有哲學背景的教師,分享他們在不同教學環境中如何將哲學思維與AI議題結合,探討通識教育在新時代的定位與可能。

通識教育國際交流與出版計畫

通識教育國際交流與出版計畫