搜尋結果

-

論壇4報導:通識教育與大學社會責任(USR)

論壇主持人: 陳明柔/靜宜大學臺灣文學系教授兼通識教育中心主任、閱讀書寫暨素養課程研發中心主任

論壇引言人: 楊智其/國立暨南國際大學土木工程系副教授、陳美珠/南臺科技大學高齡福祉服務系副教授兼社會責任暨環境永續中心主任在高等教育面臨轉型挑戰的今天,如何將大學社會責任(USR)融入通識教育課程,已成為各大學關注的重要議題。這場論壇中,來自不同背景的教師分享了課程設計、學生參與及社區合作的實務經驗,坦誠討論執行過程中的困難與解決策略,提供了反思大學教育本質的機會:我們如何培養具有社會參與意識的公民?

-

人文意義如何生成?哲學批判思維 × AI

論壇主持人:甘偵蓉/東海大學哲學系助理教授

論壇引言人:蔡偉鼎/政大哲學系副教授、張智皓/屏東科技大學通識教育中心助理教授、陳奕融/東吳大學哲學系專案助理教授在生成式AI技術快速發展的浪潮中,大學通識教育正面臨前所未有的挑戰與變革。這不僅是技術工具的更新換代,更是教育理念與方法的深層反思。當AI可以在瞬間生成看似完美的答案時,傳統的知識傳授模式受到根本性的質疑。本次論壇邀請了三位具有哲學背景的教師,分享他們在不同教學環境中如何將哲學思維與AI議題結合,探討通識教育在新時代的定位與可能。

-

論壇1報導:行政主管端與教師端的對話

論壇主持人: 鄒忠毅/中國文化大學光電物理系教授兼共同科目與通識教育中心主任

論壇引言人: 蔡蕙如/南臺科技大學通識教育中心教授兼主任、張松年/宜蘭大學通識教育中心副教授兼主任

這是一個充滿挑戰與機遇的時代,通識教育正面臨前所未有的轉型壓力。在尋求創新突破的過程中,行政主管與教師間的深度對話至關重要。本次座談特別邀請文化大學、宜蘭大學、南台科技大學三所學校的通識教育中心主任齊聚一堂,不僅分享各校的實務經驗,更共同探討通識教育的未來發展願景。

-

論壇3報導:ESG觸媒:通識教育跨界永續發展教育—透過通識教育向真實世界學習,為永續未來而教

「當我意識到現實充滿困境的時候,我也了解到這是唯一能夠找到真正幸福的地方。」這句來自電影《一級玩家》的台詞,揭示了一個值得深思的問題:在2045年,當虛擬世界技術高度發達時,我們的學生是否還會關心這個真實世界?這個問題的背後,反映出通識教育面臨的重大挑戰。

-

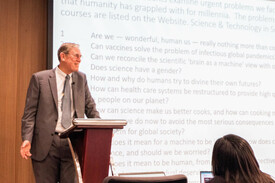

世變中的大學博雅教育 : 談哈佛通識教育改革

時間:2022 年 12 月 6 日 地點:國立政治大學達賢圖書館羅家倫講堂

通識教育(General Education)在現代大學中,始終扮演著銜接「專業知識」與「公共生活」的橋樑角色。它不僅關乎知識的廣度,更在於培養學生能夠在多變的世界裡思考、對話與行動的能力。近年來,全球政治、科技與社會的劇烈變動,使得「博雅教育」(liberal education)再度成為各國大學反思的核心議題。

本文從包弼德教授的跨文化經驗出發,對歐美通識教育傳統、哈佛制度的演變,以及現行通識教育改革的理念進行梳理與反思。

-

在地知識與通識課程的整合:以地方資源為途徑的深化學習

論壇主持人:陳淑敏/國立清華大學教育與學習科技學系副主任

論壇引言人:林大森/國立宜蘭大學通識教育中心教授兼博雅學部學部長、洪健榮/國立臺北大學歷史學系教授兼海山學研究中心主任在全球化脈絡下,地方知識學的重要性日益凸顯。2025年7月24日舉行的「界而無界―全國通識教師交流會」以「在地知識與通識課程的整合:以地方資源為途徑的深化學習」為主題,邀集臺北大學、宜蘭大學等多所院校學者,共同探討如何將在地知識融入通識教育,並以地方資源為核心推動深化學習的實踐模式。

-

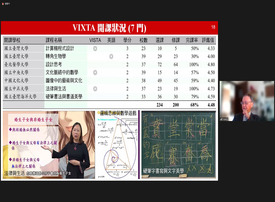

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture) 系列 | 虛實整合遠距教學VIXTA

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture):自2020年開始由韓國教養教育學會發起,邀請國際博雅教育學者演講,提供多國語言同步口譯,進行國際交流,與會學者包括韓國、日本、 臺灣 、 新加坡、中國 、 香港、美國等。

2022年7月15日邀請國立臺灣大學生化科技學系莊榮輝名譽教授(臺科大前副校長/中華民國通識教育學會前理事長)主講「通識教學與研究的境與進」。莊教授以「境」、「進」詮釋數位教學的重要,並分享雲端學院資源整合做法。「境」指的是疫情對教學現場的衝擊,而「進」則是因應疫情嶄新發展的創新教學方式。

-

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture) 系列 | 日本21世紀的通識教育人文與科學的融合

2022年9月30日國際通識「滄波講座」很榮幸邀請日本同志社大學山田礼子 (Yamada Reiko) 教授暨日本大學教育學會 ( JACUE , Japan Association for College and University Education) 會長擔任講者,講座主題為「日本的21世紀通識教育和人文與科學的融合 (Fusion of Humanities and Science and 21th Century Liberal Arts Education in Japan)」。

-

國際通識「滄波講座」(Blue Waves Lecture) 系列 | 設計有效的整合通識教育課程和作業,讓學生為其複雜思維做更好的準備

2022年10月28日國際通識「滄波講座」特別邀請美國華盛頓與李大學教授/休斯頓 H. Harte教學中心主任Paul Hanstedt,演講主題為「設計有效的整合通識教育課程和作業,讓學生為其複雜思維做更好的準備」 (Designing Effective Integrated General Education Courses and Assignments to Better Prepare Students for Complex Thinking)。

-

通識教育教師增能培力主題論壇|什麼是通識教育專業化?

通識教育有其專業性嗎?通識教育專業化又是什麼?在112/2/24、112/3/17、112/4/21由本計畫辦理的三場研習活動中,大同大學通識教育中心陳淑敏教授綜整了13位專家訪談資料後,偕同大同大學吳志富副校長、勤益科技大學劉柏宏教授和文藻外語大學李雪甄教授,針對「通識教育的專業化與課程規劃如何推動」、「通識教育與專業教育之間,如何促進彼此理解和相互融通」及「提升通識課程多元化的途徑」等子議題,進行了精采的分享與討論。

總計畫辦公室

總計畫辦公室